普京出国访问,总给人一种高度警惕的感觉,尤其在国际刑事法院发逮捕令后,更是小心翼翼,走到哪儿都自带一股强大的气场,保镖前呼后拥,眼神里全是警惕。

可一到中国,他就完全放开了手脚,自己开车门,大方摊煎饼。

这种判若两人的表现,绝非偶然。

这可不是闹着玩的安全感

在阿斯塔纳的上合峰会上,有人拍到到普京一个拘谨的瞬间,他迅速地将几颗坚果塞进嘴里,眼神里满是警惕,然而,镜头切换到哈尔滨,他却在众目睽睽下饶有兴致地品尝烤鸭,甚至吃了两块,还亲手摊起了煎饼。

不禁让人想问,这反差咋这么大呢?

其实这源于2023年3月17日国际刑事法院(ICC)那张广为人知的逮捕令。这张逮捕令像一个无形的牢笼,深刻地影响着普京的国际行程,在ICC成员国或那些不友好的地盘上,他的行为模式高度一致:规避与克制。

无论是2023年8月以视频方式“出席”南非的金砖峰会,还是同年9月干脆派外长拉夫罗夫代他前往印度的G20峰会,都体现了这种高度的谨慎,即便是访问像朝鲜这样的亲密邻邦,2024年6月的行程也全程处于一种全封闭、最高安保级别的“移动堡垒”之中,几乎与外界物理隔绝。

这种紧绷感是肉眼可见的,哪怕是在ICC成员国蒙古,2024年9月的访问也被大幅压缩,快进快出,不留任何节外生枝的可能。他对会议提供的食物和饮品普遍保持着警惕,这种状态甚至在阿拉斯加等地也被观察到。

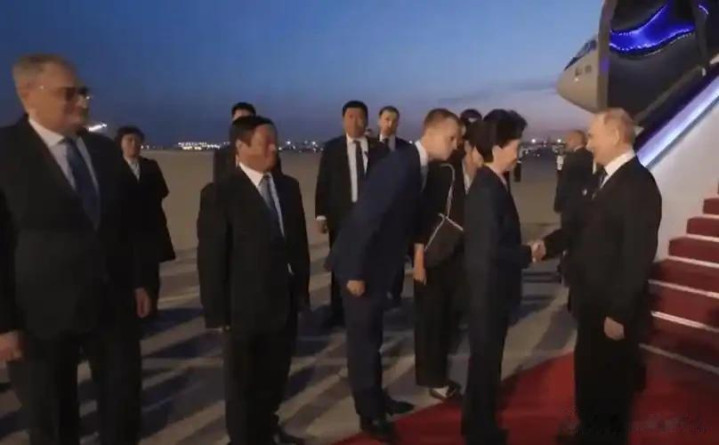

但在中国,画风却截然不同,2024年5月在北京,欢迎仪式刚结束,他不等保镖上前,就自己主动推门下车,这个打破安保常规的动作,本身就是一种宣告,它用身体语言清晰地表明:“在这里,海牙的那张纸没有任何意义。”

这种底气,首先来自于法律上的豁免,中国并非ICC成员国,这为他提供了一个坚实的法律安全区。更深层次的,是中俄之间早已成熟的安保合作机制。访问行程采用的“闭环”管理,其高度的可预测性,让被动防御升级为一种主动的自信展示。

“回家”可不只是说说而已

当普京在北京用俄语发言,并自然而然地说出那句“感觉像在家里一样”时,这绝非一句简单的外交辞令。它将中俄关系从纯粹的地缘政治协作,提升到一个更亲密的文明共同体层面。

“家”意味着放松、信任和无需伪装,他在哈尔滨工业大学兴致勃勃地包饺子、摊煎饼,这些充满“烟火气”的活动,与他在其他场合对饮食的高度戒备形成了刺眼的对比。这本身就在暗示,这种亲近感是独一无二、不可复制的。

这种“居家感”并非凭空而来,而是由时间与经历沉淀而成,自2000年以来,普京访华次数超过20次,累计在华停留时间长达47天。这种熟悉度,让网络上甚至流传着“普京在中国不需要引导”的趣谈。

历史的共鸣则为这份“居家感”提供了最坚实的基石。今年,他将再次访华,参加抗战胜利80周年纪念活动,其助手乌沙科夫透露,这次停留时间长达四天,称之为“罕见”的时长。

两国共享的二战历史记忆,共同纪念反法西斯战争的胜利,将这种个人化的亲近感,牢牢地根植于宏大的历史叙事之中。

松弛的背后是硬核的默契

归根结底普京的那份松弛,更多来源于中俄在共同应对外部压力、重塑国际秩序方面的高度战略协同。他的轻松姿态,可以说正是两国“背靠背”战略互信的最终体现,美国和北约在欧洲与亚太的双向挤压,反而成了催化两国深度绑定的强大外力。

观察他的访华阵容,常常被外界形容为“整个俄罗斯政府都来了”,这本身就说明了访问的实质是高强度的战略对表,而非礼节性的拜访,俄国家杜马主席沃洛金甚至会为普京的访问提前“打前站”,进行深入的战略沟通,确保一切高效顺畅。

普京深知,他在中国的言行举止,不会被当地媒体恶意炒作或断章取义,这为双方进行坦诚、无顾忌的深度战略沟通创造了宝贵条件,这种环境在与其他大国的交往中是难以想象的。

所以,当他在会议期间坐姿随意,不刻意维持威严形象时,这背后是巨大的战略自信,这份自信,来自于2024年5月两国签署的深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明,来自于天然气管道等能源合作的稳步推进,也来自于在金融结算等领域共同应对西方制裁的坚定决心。他的自在,源于对盟友实力与决心的绝对信心。

结语

普京在中国的“松弛感”,远非个人风格的即兴展示,而是一门多层次、高密度的战略沟通艺术。它既是对西方围堵的公开蔑视,也是对中俄联盟深度的生动诠释,更像是一场对未来多极化世界新秩序的自信预演。

当一个大国领导人,可以在另一个大国的土地上,表现得如同在自己家中一般自如时,这种身体语言本身,就构成了对外部世界最强有力的威慑与宣言。它无声地宣告:一个由我们共同定义规则的时代,或许已经拉开了序幕。

本文信源:澎湃新闻《上合青岛峰会丨坐高铁、看冰球、摊煎饼,普京访华亮点频频》

澎湃新闻《大外交|普京开启“罕见”四天访华行:深化中俄务实合作,开展同多国双边互动》

股票配资知识网推荐提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资网官网网站石宇奇却一副“你慢慢玩

- 下一篇:没有了